集邮因邮票而产生,邮票因寄信而产生,集邮与书信有千丝万缕的联系。反映了书信文化的邮票将书信与集邮连接了起来。中华书信文化源远流长、博大精深、与大中小学生的文化知识学习息息相关。江苏省南通市东方中学“拜师学邮”模式将书信与集邮有机地结合,实现文化的无缝对接,产生了意想不到的神奇效果。

古诗文名句描叙写信、寄信、等信、收信、读信、回信的全过程,或以书信抒情述志。这些名句经千百年磨砺,流传至今,其文化底蕴的厚实绵长正好佐证了书信文化历久弥新的生命力。下面试以古诗文名句来略说“书信文化与集邮文化无缝对接”的必要性和可行性。

一、云中谁寄锦书来——书信的别称

2012年8月31日发行的《宋词》特种邮票(6-4)选了李清照的《一剪梅》中有“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”的名句。同套邮票(6-6)辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋之以寄》词就是一封书信。“雁字回时”中的一个“雁”字,容易让人想起鸿雁传书邮票和苏武牧羊的故事,2014年5月10日中国邮政发行了《鸿雁传书》邮票,中国台湾地区发行的《鸿雁传书》邮票。这是台湾海峡两岸首次同时发行同题材邮票。鸿雁来去是有“信”的,因此“雁”代表“信”便顺理成章了。

《词源》这样释“信”:“与讯通。古人谓使者曰信。今书信信札之义本此。” 唐代李益的乐府诗《江南曲》:“嫁得瞿塘贾,朝朝误妾期。早知潮有信,嫁与弄潮儿。”因为“潮”有“信”,所以宁愿不嫁富有的瞿塘贾,也要嫁给贫穷的弄潮儿。这是情诗,由此想到,古人将“书信”叫信,是多么的高明。

书是信的总称。信还有很多别称,如简、札、启、笺、帖、表、疏、状、教、移、牒、书简、书牍、尺纸、书札、简帖、上书等。

汉乐府《饮马长城窟行》说:“君从远方来,遗我双鲤鱼,呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”。这里,鱼并非送信的人,而是指鱼书。书信被捆扎在刻成鱼形的两片木板中封好。“烹鲤鱼”是比喻修辞,即解绳开封。于是,信又称“鱼书”或“鱼”。明代李开先《宝剑记》第37出《林冲夜奔》中有“鱼书不至雁无凭,几番欲作悲秋赋”,鱼、雁都成为了书信的别称。

更多的时候,信还被称为尺牍、尺书、尺素、信函。尺是指长度。牍是薄木板,比竹简宽,容量大而更好写信。素是指纺织物,如绢帛丝绸锦缎,自然比简牍贵。函是封信的,“信函”与“鱼书”一样,是封好了的信。1998年5月15日发行的《第22届万国邮政联盟大会会徽》邮票,以信封为设计元素。

德国《什么是什么》丛书之《邮票的故事》一书,说世界第一封书信是5000年前古埃及国王写的,这是一种传说或猜测。但是,中国书信史有2000多年,是有据可查的。清代姚鼐在《古文辞类纂》中说:“书之为体,始于周公之告君奭”。《左传》中也记有《子产遗范宣子书》、《吕相绝秦书》。书信的实物也有出土的战国晚期两封,都是用毛笔写在薄薄的木条上的。写信人分别叫“惊”和“黑夫”,是两兄弟。寄信地在今河南淮阳,收信人是两兄弟的母亲,时在其家乡今湖北安陆。信的内容是要母亲给他们寄钱寄布。写信的时间是秦始皇二十四年,即公元前223年。信上连写了三个“急”字。可见当时不仅可以寄信,而且可以寄物,还有加急、快递类的寄递服务。

二、无人知是荔枝来——快递实物

2015年11月12日发行的《诗词歌赋》邮票第3枚《居易醉歌》表现了唐代白居易作的《长恨歌》,容易使人联想到唐代杜牧所作《过华清宫》绝句(三首之一):“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”唐玄宗为给贵妃杨玉环送荔枝,专门修凿栈道,令驿站以“八百里”加急从巴蜀涪州向京城长安给杨贵妃送荔枝。

民间也可以寄实物。唐代女子陈玉兰作有《寄夫》诗:“夫戍边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。一行书信千行泪,寒到君边衣到无?”当然这是情诗,但是从诗意可知,寄衣是既成事实,只是担心没有收到。可见秦始皇时期的邮递多么快捷和方便。

三、青鸟殷勤为探看——动物信差

我们的祖先不仅发明了烽火传警,而且创造了动物信差。2009年9月13日发行的《唐诗三百首》邮票(6-4)再现了李商隐的《无题》诗,诗中有句“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。”

隋代薛道衡的《豫章行》诗中也有:“愿作王母三青鸟,飞来飞去传消息。”李、薛二诗提到的青鸟,是古人差使的动物信差。除了青鸟,动物信差还有鸿雁、狗、信鸽等。

《晋书》记载,陆机养一犬,名黄耳,常为陆机送信。于是,便有了黄犬传书的名句。如宋代苏轼《过新息留示乡人任师中》诗句“寄食方将依白足,附书未免烦黄耳”。又如,王实甫《西厢记》名句:“不闻黄犬音,难得红叶诗”。

唐代诗人张九龄则养信鸽传书,并给信鸽起名“飞奴”。信鸽传书一直保持至清代。

四、一声何处送鱼雁——书信品种繁多

杜甫《十二月十一日》诗有句:“一声何处送鱼雁,百丈谁家上濑船”。自古以来,我国还诞生了国书、家书、情书、绝交书、求职书、公开信等众多的书信品种。

1、国书。《汉书》记载广武君李左车谓韩信曰:“奉咫尺之书,以使燕。”此处的“咫尺之书”应是国书,就是沿用至今的大使介绍信。

《警世通言》有《李太白醉草吓蛮书》的故事。唐开元中,勃海国送来国书(蛮书)一封,番使(勃海国使者)扬言:唐室如果有人识得勃海文国书并写得回信,勃海国将甘心臣服并年年朝贡。否则便将唐室疆土划入勃海国版图。唐玄宗对此一筹莫展,国舅杨国忠、太监高力士面面相觑,杨贵妃只得奏请让大学士李白试试。李白带醉上殿,叫杨、高二人为自己磨墨脱靴,借以羞辱无用权臣,然后奉旨诵读蛮书并用番语写下回信。番使大惊,叩头谢罪而去。

2、家书。这是书信中最多的。唐代杜甫《春望》诗中有名句:“烽火连三月,家书抵万金。”而在《登岳阳楼》诗中,又有“亲朋无一字,老病有孤舟”的句子,反映了收到家书的喜悦和收不到家书的痛苦。

2004年7月17日发行的《民间传说——柳毅传书》邮票一套四枚,第一枚《龙女托书》、第二枚《传书洞庭》,这一寄一收的是一封改变命运的告急家书友人之间的通信是可与家书等同视之的。宋代陆游有《暮春有怀王四季夷》诗,王四早已被历史湮灭,而诗中名句“天阔素书无雁寄,夜阑清梦有灯知”却流传至今。陆游还有“每思旧友取书看”(《春日园中作》)的习惯,可见,收藏书信古已有之。

写家书的名句多,唐代张籍的《秋思》:“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”这种封好了又拆、补写甚至重写的经历,许多现代人也经历过。唐代宋之问的《渡汉江》诗写尽了因书信中断,不知家里情形的心情:“岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。”

明代袁凯的《京师得家书》只有20字:“江水三千里,家书十五行。行行无别语,只道早还乡。”家书是亲人之间感情最真实的流露,这些名句也就更易引起读者的联想和共鸣。

3、情书。《诗词歌赋》邮票选了“东坡填词”。《水调歌头》是咏月的,苏轼同时又是情诗里手。他的《绝句》三首都是回文诗(倒着读成为另一首诗)。其一写收到情书:“春机满织回文锦,粉泪挥残露井桐。人远寄情书字小,柳丝低日晚庭空。”其二写回书:“红笺短写空深恨,锦句新翻欲断肠。风叶落残惊梦蝶,戍边回雁寄情郎。”

唐代诗人元稹贫寒时娶了宰相韦夏卿之女韦丛,元稹有诗写道:“检得旧书三四纸,高低阔狭粗成行。自言并食寻常事,唯念山深驿路长”(《六年春遣怀》八首其二)。头两句写诗人仕宦闲暇时阅读妻子生前寄给自己的信。后两句叙说“旧书”的内容:由于生活困难,常常不免要过“并食”而炊的日子(两天只吃一天的粮食)。这种清苦的生活早已过惯,但最让自己深深系念的倒是你这个在深山驿路上奔波的人。发妻朴质的信,让因得罪宦官被贬为江陵士曹参军的诗人,百感交集,黯然神伤。

这又是收藏书信的实例。收藏的目的是反复阅读。可以收藏、可以反复阅读的书信,上短信、微信无法企及的长处。

4、绝交信。如果东汉朱穆的《与刘宗伯绝交书》是中国最早的绝交信,那么魏晋之际嵇康的《与山巨源绝交书》就是影响最深远的绝交信。

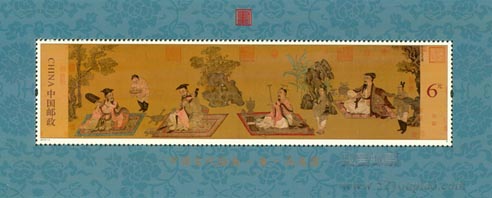

2016年发行的《高逸图》邮票表现的就是竹林七贤。魏晋之际,司马氏与曹魏争夺政权,士大夫为避祸纷纷隐居。山涛(字巨源)背叛了隐居的初衷,投靠司马氏为官,于是嵇康写了《与山巨源绝交书》。此信招致杀身之祸。嵇康临刑弹奏《广陵散》,时年仅39岁。

5、求职信。绝交信不一定人人必须学会写,但求职信却是当代人必作的功课。古代,求职信叫干谒书。李白写过《上安州裴长史书》,裴长史其人名不见经传,而李太白的这篇求职信,让裴长史史上留名。

6、公开信。著名的公开信莫过于唐代骆宾王的《讨武瞾檄》(原名为《为徐敬业讨武瞾檄》)、汉代陈琳的《讨曹操檄》和郭沫若1927年写的讨蒋檄文——《请看今日之蒋介石》。公开信需要广而告之,不像家书、情书,必须秘而不宣。

古代的题壁诗,有点类似于公开信。仅举一例:因母亲的干涉,唐代大诗人陆游与妻子唐婉被迫离异。一次,昔日的恩爱夫妻在沈园不期而遇。于是有了陆游题壁于沈园的《钗头凤》词,其中的“山盟虽在,锦书难托”成为了脍炙人口的名句。诗人的锦书写了没有呢?锦书为什么难托呢?个中滋味,都得细细品味。像此类的题壁诗,特别是题在驿馆墙壁上的诗,流传千古,不在少数。

与写求职信差不多,写公开信也是当下的职业青年必须掌握的一种看家本领。

7、情报信。《木兰诗》中有“军书十二卷,卷卷有爷名”的名句。 1991年11月19日发行的T167《水浒(三)》(4-1)“梁山泊戴宗传假信”邮票,1992年发行的《三国演义》(三)(4-3)“蒋干盗书”邮票。票图中的书信,无疑都是军情信,而且是假信。

五、独下千行泪,开君万里书——书信佳作

“玉关道路远,金陵信使疏。独下千行泪,开君万里书”(北朝周庾信《寄王琳》),此诗写尽了收到信的激动。古往今来,留下了无数书信诗,但书信佳作却很难觅踪迹,人们在各种文集和语文教科书中可以读到其中的一点点,如汉代司马迁的《报任安书》、李陵《答苏武书》、卓文君《与(司马)相如书》、徐淑《又报秦嘉书》、马援《诫兄子严、敦书》、三国诸葛亮的前后《出师表》、魏晋时期嵇康给10岁儿子稽绍的《家戒》、晋代李密《陈情表》、唐代李白《与韩荆州书》、白居易的《与元九书》、宋代苏轼的《答谢思民书》、朱熹的《与陈同甫书》、明代顾炎武的《与友人论学书》、柳儿《遗文郎书》、夏完淳的《狱中上母书》和《遗夫人书》、马守贞《致王百谷书》、李香君《在南都后宫私寄侯公子书》、明末清初史可法《与夫人绝笔家书》、近代林觉民《与妻书》等,实在难能可贵。

宋代范仲淹《岳阳楼记》是初中语文课文,这篇千古名篇是滕子京写了《与范经略求记书》求来的。摘录信中两段,与《岳阳楼记》对照来读,效果一定是锦上添花。

“巴陵西,跨城闉,揭飞观,署之曰岳阳楼,不知俶落于何代何人。自有唐以来,文士编集中无不载其声诗赋咏,与洞庭、君山率相表里。宗谅初诵其言而疑且未信,谓作者夸说过矣。去秋,以罪得兹郡;入境而疑与信俱释,及登楼而恨向之作者所得仅毫末尔。唯有吕衡州诗云:‘襟带三千里,尽在岳阳楼。’此粗标其大致。自是日思以宏大隆显之,亦欲久而不可废,则莫如文字。乃分命僚属于韩、柳、刘、白、二张、二杜逮诸大人集中,摘出登临寄咏,或古或律,歌咏并赋七十八首,暨本朝大笔,如太师吕公、侍郎丁公、尚书夏公之众作,榜于梁栋之间。又明年春,鸠材僝工,稍增其旧制。古今诸公于篇咏外,率无文字称记。所谓岳阳楼者,徒见夫屹屹然而踞,呀然而负,轩然而竦,伛然而顾,曾不异人具肢体而精神未见也,宁堪乎久焉?”

“恭惟执事文章器业凛凛然为天下之特望,又雅意在山水之好,每观送行怀远之什,未尝不神游物外而心与景按。矧兹君山、洞庭杰杰然为天下之最胜,切度风旨,岂不欲摅遐想于素尚,寄大名于清赏者哉?伏冀戎务鲜退,经略暇日,少吐金石之论,发挥此景之美,庶漱芳间于异时。知我朝高位辅臣,有能淡味而远托思于湖山数千里外,不其胜欤?谨以《洞庭晚秋图》一本随书贽献,涉毫之际,或有所助。干冒清严,伏惟惶灼。”

读了滕子京的求记书后,就不难理解——《岳阳楼记》是范仲淹给滕子京的回信,字里行间的恳切规劝和殷殷期盼,真是别有一番情意。这就是书信与一般抒情散文的区别。同时又可以体会,范仲淹的回信采取了公开信的形式。

六、书信奇葩——山水尺牍。

“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢!”南北朝丘迟《与陈伯之书》中的这一段被初中语文教材选了。陈伯之是叛梁投魏的将军,当时正率兵与梁对阵。丘迟的这封信竟令陈伯之率八千魏军降梁。书信能化干戈为玉帛,其魅力令人神往。而选编者的匠心独运,令人叫绝。

像这一类的山水尺牍还有南朝鲍照的《登大雷岸与妹书》、陶景弘的《答谢中书书》、吴均的《与朱元思书》和沈炯的《答张种书》等。

七、“一书值千金”—— 书信文化与集邮文化无缝对接

李白《寄远十二首》其十有句:“相思千万里,一书值千金”。我国几千年的书信佳作,滋润了一代又一代的莘莘学子,真是“一书值千金”。如何推广东方中学拜师学邮模式,弘扬中华书信文化,实现书信文化与集邮文化无缝对接,应该是本次书信集邮研讨会的主旨课题。本人试提出如下3点建议,一作“拜师学邮”的延伸,二供大会以及会后集邮界、教育界讨论。

1、国际少年书信写作比赛每年一度,由国家邮政局和《中国少年报》举办。我本人已连续三年在“岳阳新闻网·岳阳楼社区·一页邮集”论坛作网上辅导。建议神州教师集邮联谊会举办一年一度的学生书信写作比赛(由辅导老师推荐,以集邮为内容),使之成为会员“书信文化与集邮文化无缝对接”的抓手。

2、由各级各类学校举办学生明信片互寄活动。可以是学生寄学生,也可以是学生寄老师。“岳阳新闻网·岳阳楼社区·一页邮集”论坛对国际明信片互寄活动有介绍,集邮者可以引导青少年参与。

3、在纪念抗战胜利70周年的时候,一部《抗战家书》教育了国人,震憾了世界。是否可以组织力量编辑诸如《古代书信佳作选》、《山水尺牍选》以及弘扬书信文化和集邮文化无缝对接的一类书籍,正式出版发行。

粤公网安备 44030602002232号 |

粤公网安备 44030602002232号 |