近日,《2017年纪特邮票发行计划》成为集邮圈里热议的话题,多个集邮微信公众号也对明年的新邮开展了讨论,多数新邮选题被一些微信公众号和邮友“系列化”了,每套邮票都赋予一个特定的系列。笔者认为,这样的观点并不妥。

毋庸置疑,“系列邮票”普遍存在于很多国家(或地区)发行的邮票之中,深受集邮爱好者的欢迎。随着我国邮票选题的逐步规范化,邮政部门有意识地安排发行题材相似的邮票,以实现邮票选题的延续性,但并不代表这就是“系列邮票”。

“系列”意为相互关联的成组成套的事物或现象。因而,笔者认为“系列邮票”应当具备一定的要素,不能随意扩大其界定的标准和范围。

首先,系列邮票应当是编制邮票计划时,已经明确规划按照“系列邮票”形式和周期发行的选题,如生肖系列、木版年画系列等。不过,一些选题的发行具有一定的周期性,但是并不是按照“系列邮票”来发行的,如建党建国、港澳回归、自治区成立、伟人诞辰(如孙中山、毛泽东、邓小平)等“逢十必发”的选题,所以此类选题自然不能纳入“系列邮票”的范畴。

同时,一些系列邮票也会在邮票的名称上有所体现,即使用相同的名称,以序号(或类别)区别,如《中国古代文学家》、《中国现代音乐家》、《水果》、《中华孝道》等;或者是已经点明系列名称,并用破折号加以说明、区分的,如《民间传说——许仙和白娘子》、《中国古桥——拱桥》、《中国陶瓷——德化窑瓷器》等。

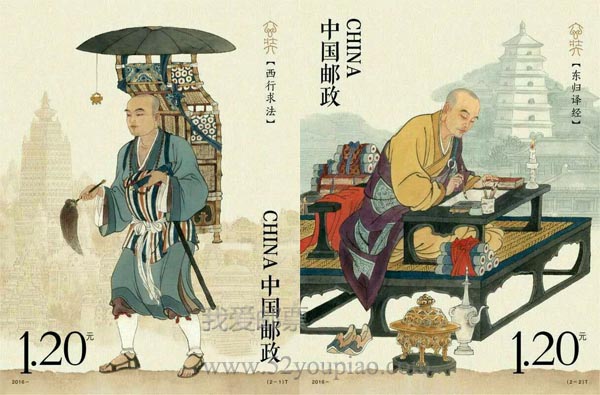

当前,多数集邮者认为只要是题材相类似的,均可作为“系列邮票”,如将《诸葛亮》、《包公》、《玄奘》等归为“历史名人系列”、将《捣练图》、《高逸图》、《浴马图》等纳入“古代名画系列”等等,笔者应当将这些选题归纳为“同类题材”邮票更妥,因为这些邮票仅仅是在题材选择相类似,前后之间并没有太多的关联性和周期性,如果硬生生地为其套上相关的“系列”,未免过于牵强。

诚然,我国在“系列邮票”的发行方面存在诸多不足之处。如,缺乏严谨的规划,如《中国飞机》、《外国音乐家》等邮票,在规划之初并无将其作为“系列邮票”发行的安排,而是时隔多年之后,又重新纳入“系列邮票”的发行范畴中。其次,系列邮票发行周期不规律。如《菊花(第一组)》、《当代美术作品选(一)》、《中国名亭(一)》这些“系列邮票”仅发行了第一组之后,时隔多年均无后续;再如《中国古桥》,仅2003年发行《拱桥》之后,也再无下文。另外,系列邮票的设计也缺乏统一性。譬如《中国现代科学家》,从第一组到第五组邮票,在设计风格、票幅、枚数等方面都形成了较为统一的风格,但第六、七组邮票却没有延续之前的统一风格。相比之下,近年来发行的“同类邮票”在统一性、延续性等方面显然优于“系列邮票”。譬如“古画”、“历史名人”、“爱情动物”等同题材邮票,都值得“系列邮票”发行工作借鉴。

笔者建议,邮政部门在开展邮票选题和编制发行计划时,对于“系列邮票”在发行周期、发行规格等方面应当有科学整体的规划,善始善终。此外,集邮者在研究邮票选题时,应当以邮政部门所作的发行解读为依据,将“系列邮票”和“同类邮票”区别对待,厘清两者之间的界限,切不可混为一谈。(倪俊峰)

粤公网安备 44030602002232号 |

粤公网安备 44030602002232号 |